村上定瞭(水浄化フォーラム)

Ⅰ.はじめに

(1) プラズマとは

(2) ICPとは

(3) ICP発光分析

(4) ICP質量分析

(5) ICP用語

Ⅱ.ICPの生成

1.分析用ICP

(1) アルゴントーチ

(2) プラズマの生成

(3) 高周波発振

2.試料導入

(1) ネブライザー

(2) スプレイチャンバー

(3) 脱溶媒

(4) 気相試料導入

(5) 固体試料導入

Ⅲ.ICP発光分析

1.装置の概要

2.分光光度計

(1) 連続分光型

(2) 多元素同時分析型

(3) 回折格子の分解能

(4) 光検出器

3.ICP-AESの特徴と活用

Ⅳ.ICP質量分析

1.装置の構成

2..ICP-MSの構成要素

(1)ICPとMSの接続

(2)イオンレンズ

(3)質量分離装置

(四重極MS、二重収束MSなど)

(4)検出器

(5)コリジョン/リアクション・セル

(6)分析操作支援システム

3.ICP-MSの特徴と活用

Ⅴ.ICP-AES/MSの応用例

(1) プラズマとは

(2) ICPとは

(3) ICP発光分析

(4) ICP質量分析

(5) ICP用語

Ⅱ.ICPの生成

1.分析用ICP

(1) アルゴントーチ

(2) プラズマの生成

(3) 高周波発振

2.試料導入

(1) ネブライザー

(2) スプレイチャンバー

(3) 脱溶媒

(4) 気相試料導入

(5) 固体試料導入

Ⅲ.ICP発光分析

1.装置の概要

2.分光光度計

(1) 連続分光型

(2) 多元素同時分析型

(3) 回折格子の分解能

(4) 光検出器

3.ICP-AESの特徴と活用

Ⅳ.ICP質量分析

1.装置の構成

2..ICP-MSの構成要素

(1)ICPとMSの接続

(2)イオンレンズ

(3)質量分離装置

(四重極MS、二重収束MSなど)

(4)検出器

(5)コリジョン/リアクション・セル

(6)分析操作支援システム

3.ICP-MSの特徴と活用

Ⅴ.ICP-AES/MSの応用例

Ⅰ.はじめに

誘導結合プラズマはInductively Coupled Plasma(ICP)といわれ、温度5,000~10,000Kのプラズマが得られ、プラズマ中に導入された測定対象元素は原子化され、さらに、原子は電子を電離してイオン化する。このイオン化原子は励起されて、その元素に特有の光(多数の波長から構成されるスペクトル)を発生する。また、各元素のイオン化原子は、その質量と電荷の比(m/z)が異なるので、これを電界・磁界により分離ができる。

これらの現象を利用すると、極微量の元素の測定が可能となる。目的元素の発光する特定波長を分光し、その光量から元素を定量する方法がICP-発光分析(Atomic Emission Spectrometry: ICP-AES)である。また、異なるm/zを分離して、そのイオン量を測定して目的元素を定量する方法をICP-質量分析(Mass Spectrometry: ICP-MS)という。

ICP-AES/MSSが実用・普及し始めて数十年が経過し、分析装置の課題改善・コンパクト化・操作性が向上し装置価格も安くなり、現在においては金属元素の最も汎用的手法の一つとして幅広く利用されるようになった。

代表的な応用分野は、金属材料、半導体・ファインセラミックス、高純度試薬、飲料・食品、水道水・環境水・底質・土壌、排水・廃棄物などに含まれる微量元素の定量である。

ICP-AES/MSSの利用にあたっては、多量の共存成分(マトリックス:固体・液体・気体を構成する主成分)の中から微量に含まれる特定成分を定量することとなるので、様々な課題も生じ、測定試料の採取方法や前処理技術が重要となる。

本ページでは、プラズマの特性、ICP元素分析計の各構成要素の機能・装置・課題、微量元素の測定上の留意事項(試料の採取・保存・前処理など)について、共通的な事項を紹介する。水浄化分野における個々の試料や元素については、本サイト内のそれぞれのページで解説している(予定を含む)。

これらの現象を利用すると、極微量の元素の測定が可能となる。目的元素の発光する特定波長を分光し、その光量から元素を定量する方法がICP-発光分析(Atomic Emission Spectrometry: ICP-AES)である。また、異なるm/zを分離して、そのイオン量を測定して目的元素を定量する方法をICP-質量分析(Mass Spectrometry: ICP-MS)という。

ICP-AES/MSSが実用・普及し始めて数十年が経過し、分析装置の課題改善・コンパクト化・操作性が向上し装置価格も安くなり、現在においては金属元素の最も汎用的手法の一つとして幅広く利用されるようになった。

代表的な応用分野は、金属材料、半導体・ファインセラミックス、高純度試薬、飲料・食品、水道水・環境水・底質・土壌、排水・廃棄物などに含まれる微量元素の定量である。

ICP-AES/MSSの利用にあたっては、多量の共存成分(マトリックス:固体・液体・気体を構成する主成分)の中から微量に含まれる特定成分を定量することとなるので、様々な課題も生じ、測定試料の採取方法や前処理技術が重要となる。

本ページでは、プラズマの特性、ICP元素分析計の各構成要素の機能・装置・課題、微量元素の測定上の留意事項(試料の採取・保存・前処理など)について、共通的な事項を紹介する。水浄化分野における個々の試料や元素については、本サイト内のそれぞれのページで解説している(予定を含む)。

(1)プラズマとは

プラズマとは、原子に束縛されていた電子がエネルギーを得て電離することによって生じたものである。そのため、粒子のもつ運動エネルギーは粒子間に働くクーロン力のポテンシャルエネルギーよりも大きいのが普通である。また、粒子損失がなければ、プラズマ中の電子のもつ電荷の総和と正イオ ンのもつ電荷の総和は符号が逆で大きさは等しいので、全体としてほぼ電気的中性となっている。電子ビームやイオンビームのように電気的中性条件を満たしていない荷電粒子系は、通常プラズマとはいわない。

プラズマには、ビッグバン発生後60sの宇宙創生時や恒星の中心部のような非常に密度・温度の高いものから、宇宙の99%以上を占めるといわれる惑星間に存在するプラズマはその密度・温度が極めて低いものまである。密度が高いと、電離した原子イオン(+)と電子(-)が再結合して中性原子に戻るのでプラズマ状態を安定に保つためには、クーロン力よりも大きい粒子の運動エネルギーが必要となり、密度が大きいほど高い温度が求められる。

例えば、太陽中心部のプラズマの電子密度と温度は1032個/m3、1.5×107K、太陽表面は1018個/m3、6×103Kといわれる。炎は、燃焼ガスによって異なるが、1014個/m3、1~数×103Kである。

プラズマには、ビッグバン発生後60sの宇宙創生時や恒星の中心部のような非常に密度・温度の高いものから、宇宙の99%以上を占めるといわれる惑星間に存在するプラズマはその密度・温度が極めて低いものまである。密度が高いと、電離した原子イオン(+)と電子(-)が再結合して中性原子に戻るのでプラズマ状態を安定に保つためには、クーロン力よりも大きい粒子の運動エネルギーが必要となり、密度が大きいほど高い温度が求められる。

例えば、太陽中心部のプラズマの電子密度と温度は1032個/m3、1.5×107K、太陽表面は1018個/m3、6×103Kといわれる。炎は、燃焼ガスによって異なるが、1014個/m3、1~数×103Kである。

(2)ICPとは

高周波誘導結合プラズマ(ICP)とは、気体に高電圧を印加して原子を電離し、さらに高周波数の変動磁場によってそのプラズマ内部に渦電流によるジュール熱を発生させて得られるプラズマである。このプラズマの電子密度は約1017個/m3、温度は5~10×103Kであり、温度は太陽表面のプラズマに近いものである。宇宙創世記のように中性原子が原子核、電子、光子などに完全に電離したものではなくて、中性原子から1個または数個の電子が解離しているプラズマである。

(3)ICP発光分析

プラズマ中では、熱励起された高準位エネルギーの原子内電子がより低準位エネルギーの状態へ戻るとき、この準位間のエネルギー差に対応する特定波長の光を放出する。しかし、電子エネルギー準位は多数あるので、それぞれ元素によって特徴のある発光スペクトルとなる。また、プラズマ中に、多数の元素が混在する場合には、複雑な波長から構成される発光スペクトルとなる。この波長の異なる光を分光し、目的元素の特定波長の光強度を測定すれば、プラズマ中のその元素の密度が求められる。また、発光スペクトルを厳密に測定すれば、プラズマ中に存在する各元素を同時に特定でき、各特定波長の光強度より各元素の相対密度が測定できることとなる。

(4)ICP質量分析

プラズマ中に中性原子が電子を解離した原子イオン(+)が存在する。この原子イオンを取り出し、電界によって加速・収束し、各元素のm/z(質量/電荷)とmv2/2(運動エネルギー)の差異を電場や磁場により分離して取り出し、検出器に飛び込んだ原子イオンの数を測定すれば、プラズマ中に存在する各元素の密度が相対的に求めることができる。同じ元素の同位体比率も測定できる。

(5)ICP分析の用語

専門分野にもよるが、多くのカタカナの用語が使われている分野も少なくない。学生や初心者にとっては、とても辛いことである。ICP分析に関するカタカナ用語のリスト作成しておいたので、必要な場合にはダンウンロードして参考にされたい。念のため、外来語として広く使われているものも含まれている。

Ⅱ.ICPの生成

1.分析用ICP

(1)アルゴントーチ

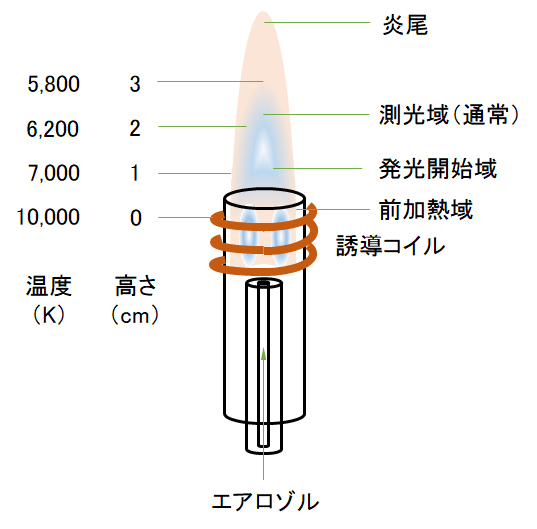

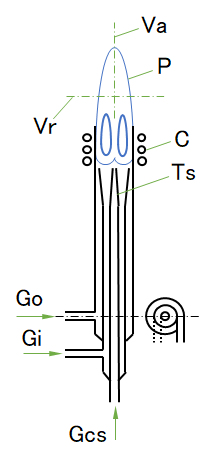

プラズマトーチは石英の三重管構造になっていて、外側からそれぞれプラズマガス(冷却ガス、外側ガス)、補助ガス(中間ガス)およびキャリアガス(中心ガス)を流す。プラズマガスは、アルゴンガスを10~20L/min程度で流す。補助ガスは0~5L/minのアルゴンガスを流すが、このガスの主な役割はプラズマをわずかに浮かせて中間の石英管をプラズマから保護するためで、試料によっては流さないこともある。キャリアガスは霧化した試料溶液の霧をプラズマの中心部に導入するためのもので、1L/min前後で流す。このガスの流量は試料導入量に直接関係するだけでなく、多過ぎるとプラズマを過度に冷却し、試科のプラズマ中での滞留時間を小さくして感度を低下させるので、厳密な流量調整とその安定性が必要となる。

図Ⅱ-1 チューリップ形プラズマトーチ

P-プラズマ、C-高周波誘導コイル(水冷)、Va-軸方向測光軸、Vr-半径方向測光軸、Ts-試料導入管、Go-外側ガス(アルゴン)、Gi-中間ガス(アルゴン)、Gcs-キャリアーガス(アルゴン)+試料エアロゾル

(2)プラズマの生成

プラズマトーチの周囲に巻き付けた高周波誘導コイルに、の高周波電流(27.12MHzもしくは40.68MHz)を流すと、コイルのまわりに磁力線が 形成され、プラズマトーチ内に高周波磁界ができる。電磁誘導によって、この高周波磁界の時間変化に比例した電界が発生する。あらかじめ、プラズマトーチにアルゴンガスを流した状態で、テスラコイル(テスラ:考案者)に通電すると、誘電加熱・電離されて生成した電子やアルゴンイオンは、この電界によって加 速され、高速で電界内を移動する。この高速電子は、アルゴンガスと衝突を繰り返し、その一部を電離する。ここで、単位時間当りの電子の発生量が消失量よりも多くなると電子密度が急激に増加し、プラズマトーチの開放端で瞬時にプラズマが生する。プラズマが発生すると、電子はイオンに引き付けられ再結合反応が進行する。

一方、アルゴンガスは一定速度で高周波磁界の領域を通過し、電子やイオンは消失していく。これによりアルゴンガスの電離による電子(-)や原子イオン(+)の生成と消滅がつりあった状態(平衡状態)でプラズマが維持される。安定運転時のコイルには、0.6~1.4kW程度の電力が流され、プラズマの温度は約10,000 Kにも到達する。

誘導コイルは銅管で、管内を水が循環して冷却されている。

一方、アルゴンガスは一定速度で高周波磁界の領域を通過し、電子やイオンは消失していく。これによりアルゴンガスの電離による電子(-)や原子イオン(+)の生成と消滅がつりあった状態(平衡状態)でプラズマが維持される。安定運転時のコイルには、0.6~1.4kW程度の電力が流され、プラズマの温度は約10,000 Kにも到達する。

誘導コイルは銅管で、管内を水が循環して冷却されている。

(3)高周波発振部

現在では、水晶発振器に替わって、自動発信方式となっている。周波数が厳密でなく、導入試料液組成によってプラズマインピーダンスの変化に迅速に応答できるので、プラズマを安定に維持できる。発振周波数は、上記したように民間に開放されている27.12および40.68MHzが使用されているが、後者のほうがプラズマ高密度領域が同心円構造よりより外側に偏在し、安定した点灯と半径方向測光における自己吸収の抑制の利点を有する。しかし、分析感度は装置全体の性能に依存するので、それほど大きな相違はないようである。一端的には1kW程度の出力で運転されるが、常用範囲は800~1500Wとなっている。

2.試料導入部

試料導入部の役割は、プラズマ装置に目的元素を含む試料液の微細なエアロゾルをいかに効率よく送り込むかにかかっている。そのためには噴霧器(ネブライザー)のノズル(先端の開口)を細くするほどよいが、試料母体物質(マトリックス)や前処理薬品などを含む試料液がノズル先端で、キャリアーガスやプラズマ熱によって乾燥・固化して目詰まりの原因となる。現在までに、いろいろな工夫と改善がなされている。

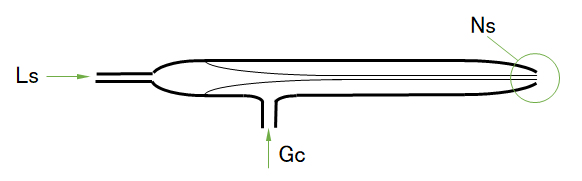

(1)ネブライザー(噴霧器)

1)ニューマティックネブライザー

図Ⅱ-3に示すような試料液とキャリアーガス(アルゴン)を同軸方向に流すネブライザーが、当初より最もよく用いられている。目詰まり防止のため、キャリヤーガスを加湿する方式もある。試料液流量は0.5~1ml/minが一般的であるが、キャピラリー内径を細くして100μL/min以下で可能な機種もある。材質はガラス(石英など)などが用いられるが、ガラスからの汚染や耐フッ素酸のために高分子樹脂(フッ素樹脂など)製ネブライザーもある。いずれにしても、取り外しが可能で、交換や洗浄が可能となっている。高濃度の試料では、先端に目詰まりを生じやすいので注意する。

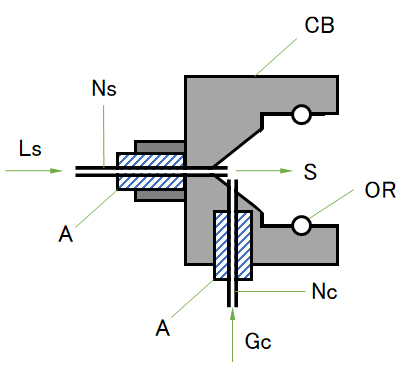

目詰まり防止のために、ノズル部分に工夫が見られる。また、図Ⅱ-4に示すような試料液とキャリアーガスの流れ方向を直交させて霧化するネブライザーもあるが、やはり目詰まりは起こるようである。直交ノズル先端の距離調整が再現性の鍵となるようである。

V溝型やコーンスプレー型とよばれる高濃度マトリックス対応のネブラオザーも開発されている。白金の細かい格子に試料液を流して、内側から高圧ガスを吹き付けて霧化する方式もあり、海水の噴霧でも目詰まりが起こらないとされている。さらに、キャピラリーに高圧液を導入する方式(Hydraulic high pressure nebulizer)、加熱キャピラリーに試料液を導入する方式(Thermospray nebulizer)、ノズル付近に強い電場を印加して荷電液滴を生成する方式(Electrospray nebulizer)も開発されている(図はいずれも省略)。

目詰まり防止のために、ノズル部分に工夫が見られる。また、図Ⅱ-4に示すような試料液とキャリアーガスの流れ方向を直交させて霧化するネブライザーもあるが、やはり目詰まりは起こるようである。直交ノズル先端の距離調整が再現性の鍵となるようである。

V溝型やコーンスプレー型とよばれる高濃度マトリックス対応のネブラオザーも開発されている。白金の細かい格子に試料液を流して、内側から高圧ガスを吹き付けて霧化する方式もあり、海水の噴霧でも目詰まりが起こらないとされている。さらに、キャピラリーに高圧液を導入する方式(Hydraulic high pressure nebulizer)、加熱キャピラリーに試料液を導入する方式(Thermospray nebulizer)、ノズル付近に強い電場を印加して荷電液滴を生成する方式(Electrospray nebulizer)も開発されている(図はいずれも省略)。

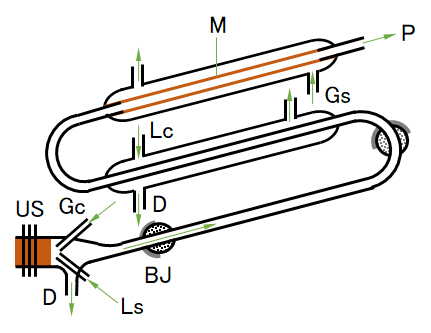

2)超音波ネブラーザー

キャピラリーの代わりに、圧電素子を用いた振動膜に試料液とキャリヤーガスを吹き付けて、霧化する方式である(図Ⅱ-7を参照)。膜の振動周波数は200k~10MHzとなっている。超音波式は、ニューマティック式よりも感度が約一桁向上すると言われる。

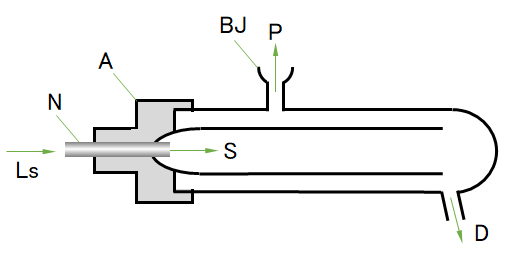

図Ⅱ-3 同軸型噴霧器

Ls-試料液、Gc-キャリヤーガス(アルゴン)、Ns-スプレイノズル

図Ⅱ-4 クロスフロー型ネブライザー

Ls-試料液、Ns-試料液用ニードル、A-接続固定部品、Gc-キャリアーガス、Nc-キャリアーガス用ニードル、S-エアロゾル、OR-スプレイチャンバー連結・密封用O-リング

目次へ

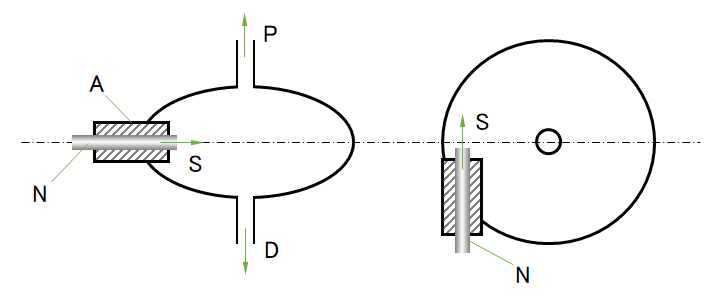

(2)スプレイチャンバー(噴霧室)

ネブライザーで霧化したエアロゾルの内、大きな霧滴を除去し、極微細な液滴のみを取り出してプラズマ炎へ送り出すためのチャンバー(室)である。原理は、エアロゾルの流れ方向を変えて、慣性力の大きな液滴をチャンバー内壁に衝突・付着させて除去する。大きく分けて、図Ⅱ-5と図Ⅱ-6に示すScott型とサイクロン型がある。

ネブライザーと同様に、チャンバー壁の材質としてガラス製(石英など)に加えて、ガラス汚染や耐フッ素酸などに対応できる高分子樹脂製が組み込まれ、切り替えによって利用できる機種もある。

ネブライザーと同様に、チャンバー壁の材質としてガラス製(石英など)に加えて、ガラス汚染や耐フッ素酸などに対応できる高分子樹脂製が組み込まれ、切り替えによって利用できる機種もある。

図Ⅱ-5 Scott型スプレイ・チャンバー

Ls-試料液、N-ネブライザー、S-エアロゾル、A-ネブライザー・噴霧室の接続・固定部品、P-プラズマトーチへ、BJ-ボール状接続ジョイント、D-排液

図Ⅱ-6 サイクロン型噴霧室

N-ネブライザー、S-エアロゾル、A-ネブライザー接続・固定部品、P-プラズマトーチへ、D-排液

(3)脱溶媒

エアロゾル中の溶媒分子は、目的物質だけでなくマトリックス成分に比べて、その密度は極めて大きい。特に、MS(質量分析計)に接続する場合には、装置内の真空効率に大きな影響を与える。通常、ICP-MSでは、ネブライザーの後段に脱溶媒装置が連結されている。図Ⅱ-7に一例を示す。第一後段の二重管で大きな液滴を除去し、第二後段の二重管の内管は溶媒分離用薄膜となっている。この分離膜で、エアロゾルから溶媒を除去・希薄化している。

また、Scott型(図Ⅱ-6)やサイクロン型(図Ⅱ-7)では、チャンバー外壁に密封ジャケットを被せ、その空洞内に冷却水や冷却ガスを流して、溶媒を沸点以下にして液滴として除去するなどの方式が採用されている。

また、Scott型(図Ⅱ-6)やサイクロン型(図Ⅱ-7)では、チャンバー外壁に密封ジャケットを被せ、その空洞内に冷却水や冷却ガスを流して、溶媒を沸点以下にして液滴として除去するなどの方式が採用されている。

図Ⅱ-7 超音波ネブラオザーおよび後段の脱溶媒装置

US-超音波振動子、Ls-試料液、Gc-キャリアーガス、BJ-ボール状ジョイント、D-排液、Lc-冷却液、Gs-脱溶媒用ガス、M-溶媒分離膜、P-プラズマトーチヘ

目次へ

(4)気相試料導入装置

化学反応により測定対象元素を揮発性物質に変換して、キャリヤーガスとともにICPに導入して、ppb/pptオーダーの高感度分析を方式である。

事例としてゲルマニウム・スズ・鉛・ヒ素・アンチモン・ビスマス・セレン・テルルの8元素であり、還元して水素化物として気化する。また、水銀化合物は還元して原子状態で気化する。前者の還元剤として、水素化ホウ素ナトリウム、後者には塩化第一スズが常用される。大量の還元剤が混入するので、ICP-AESでの適用がほとんどである。これらは、オプションユニットとして提供されている機種もある。

事例としてゲルマニウム・スズ・鉛・ヒ素・アンチモン・ビスマス・セレン・テルルの8元素であり、還元して水素化物として気化する。また、水銀化合物は還元して原子状態で気化する。前者の還元剤として、水素化ホウ素ナトリウム、後者には塩化第一スズが常用される。大量の還元剤が混入するので、ICP-AESでの適用がほとんどである。これらは、オプションユニットとして提供されている機種もある。

(5)固体試料導入装置

ネブライザーによる溶液の噴霧器に代わって、固体試料を直接ICPに導入する方式もある。電気加熱気化法(Electrothermal vaparization:ETV)やレーザーアブレーション法(Lazer ablation:LA)などがある。

ETVはフレームレス原子吸光分析における炉と同じで、高融点金属フィラメントや黒鉛ロッドに電流を流して、固体試料を気化・原子化しキャリヤーガスと混合してICPに導入する方式である。

LAは、レーザー光を試料表面に局所的に照射して試料を微細粒子として掻き取ったり、原子化して、キャリヤーガスと混合してICPに導入する。近赤外・可視領域の波長で発振するパルスレーザーが用いられる。赤外線領域の熱作用の影響を抑止するため、近年、可視~近紫外領域の波長が使われる傾向となっている。空間分解能に優れ、固体表面や深さ方向の分析にも、対応が可能となっている。レーザービームの性能向上とともに、その応用が広がりつつある。

ETVはフレームレス原子吸光分析における炉と同じで、高融点金属フィラメントや黒鉛ロッドに電流を流して、固体試料を気化・原子化しキャリヤーガスと混合してICPに導入する方式である。

LAは、レーザー光を試料表面に局所的に照射して試料を微細粒子として掻き取ったり、原子化して、キャリヤーガスと混合してICPに導入する。近赤外・可視領域の波長で発振するパルスレーザーが用いられる。赤外線領域の熱作用の影響を抑止するため、近年、可視~近紫外領域の波長が使われる傾向となっている。空間分解能に優れ、固体表面や深さ方向の分析にも、対応が可能となっている。レーザービームの性能向上とともに、その応用が広がりつつある。

Ⅲ.ICP発光分析(ICP-AES)

ICP発光分析では、プラズマによって励起原子が発する光を分光して、その光度より、その元素のプラズマ中の相対密度が測定できる。具体的には、検量線あるいは標準物添加によって、測定対象中の濃度を求める。ここでは、ICP-AES装置を構成する主要な分光・検出系について、説明する。これらの微量・多元素分析が可能となった背景には、精密な加工と組立の技術、光半導体技術の向上がある。また、装置の設置環境にも厳重な管理が必要となる。学生や初心者が理解できるよう重複する記述があることを了解されたい。

1.ICP-AES装置の概要

ICP(高周波誘導結合プラズマ)は英文のInductively Coupled Plasmaの頭文字をとったものであり、AESはatomic emission spectrometry(発光分光分析法)の一つの手法である。分析試料にプラズマのエネルギーを外部から与えると含有されている成分元素(原子)が励起される。その励起された原子が低いエネルギー準位に戻るときに放出される発光線(スペクトル線)を取り出して測定する方法である。発光線の位置(波長)から成分元素の種類を判定し、その強度から各元素の含有量を求める。

ICP発光の測定方式には、プラズマ炎を①トーチ中心軸方向から測光する方式(Axial Viewing)、②同軸の垂直方向から測光する方式(Radial Viewing)および③双方を切り換えて測光する方式がある。

ICP発光の測定方式には、プラズマ炎を①トーチ中心軸方向から測光する方式(Axial Viewing)、②同軸の垂直方向から測光する方式(Radial Viewing)および③双方を切り換えて測光する方式がある。

2.分光光度計

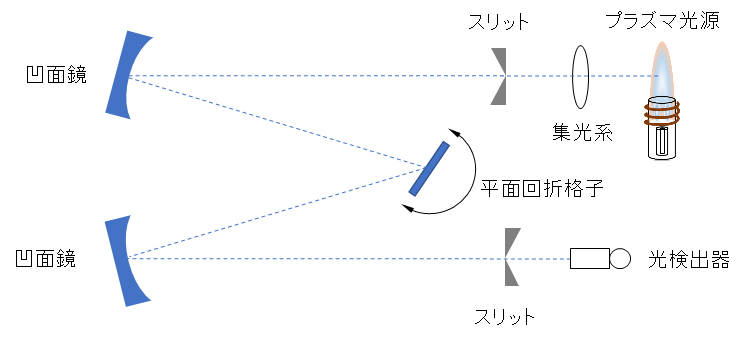

(1)シーケンシャル(連続)分光型

回折格子を回転させ、波長をスキャンすることにより連続的に目的元素の波長を取り込む。高い分解能が得られるため、金属をはじめとした多くの元素分析に広く普及している。回折格子は分光器の分解能を決める重要な要素のひとつである。回折格子の刻線数が多いものが、波長分解能が高くなる。焦点距離75~100cmの分光器では、一般的に1800~2400本/mmの刻線数の回折格子が使用される。さらに高分解能を得る目的で3600本/mmやそれ以上の刻線数を使用する場合もあるが、その場合は400nm以上の長波長側の測定はできない。

<ツェル二・ターナー型>

ツェル二・ターナー(Czerny-Turner)型では、図Ⅲ-1に示すように、入り口スリットから入った光が、コリメーティングミラー(凹面鏡)で平行光となり、回折格子で分光されてカメラミラーにより出口スリットを中心に分散され、スペクトルを結像する。スペクトルの中でスリット上に集光した波長のみが検出器に導かれる。回折格子を回転させることで、目的元素の波長の光線を得ることができる。

ツェル二・ターナー(Czerny-Turner)型では、図Ⅲ-1に示すように、入り口スリットから入った光が、コリメーティングミラー(凹面鏡)で平行光となり、回折格子で分光されてカメラミラーにより出口スリットを中心に分散され、スペクトルを結像する。スペクトルの中でスリット上に集光した波長のみが検出器に導かれる。回折格子を回転させることで、目的元素の波長の光線を得ることができる。

<特徴>

回折格子は、コンピューターを用いて高速で駆動させて、異なるスペクトル線を走査観測するが、基本的には一度に1本のスペクトル線を単一の検出器で測定するモノクロメーター*である。検出器としては、光電子倍増管または半導体検出器を用いる。

安価であるとともに、波長の選択が自由であり、環境分析のような様々な対象元素の測定に適している。

*monochromator:単一波長の光を1つの受光器で検出する、polychromator:多数の異なる波長の光線を一列に並んだ多数の受光器、または、面的に分布する光線にはCCDなどを用いて検出する。

回折格子は、コンピューターを用いて高速で駆動させて、異なるスペクトル線を走査観測するが、基本的には一度に1本のスペクトル線を単一の検出器で測定するモノクロメーター*である。検出器としては、光電子倍増管または半導体検出器を用いる。

安価であるとともに、波長の選択が自由であり、環境分析のような様々な対象元素の測定に適している。

*monochromator:単一波長の光を1つの受光器で検出する、polychromator:多数の異なる波長の光線を一列に並んだ多数の受光器、または、面的に分布する光線にはCCDなどを用いて検出する。

図Ⅲ-1 連続分光型光度計(ツェル二・ターナー型)

目次へ

(2)多元素同時分析型(マルチチャンネル型)

シーケンシャル型との大きな違いは回折格子を固定していることである。回折格子を固定し、分散された光を一度に同時に検出器に取り込む方式である。光の分散の仕方により、パッシェン・ルンゲ(Pachen-Runge)型とエシェル(Echell)型の2つの方式がある。

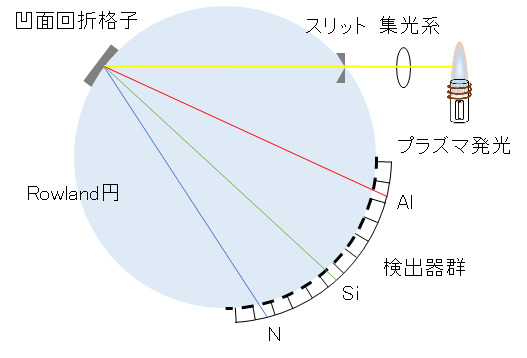

1)パッシェン・ルンゲ型

パッシェン・ルンゲ(二次元多波長同時分光)型は、図Ⅲ-2に示すように、入り口スリットの反対側に凹面回折格子を設置する。格子面の曲率半径を直径とする円(Rowland円)を想定すると、回折された光は分散されて反対側の円周上に焦点を結ぶ。この焦点上に並んだ多数の検出器を配置し、複数の構成元素のそれぞれのスペクトル線を同時に測定する。最も光度の高い回折1次光のみを測定対象とするので、感度は高くなる。

パッシェン・ルンゲ(二次元多波長同時分光)型は、図Ⅲ-2に示すように、入り口スリットの反対側に凹面回折格子を設置する。格子面の曲率半径を直径とする円(Rowland円)を想定すると、回折された光は分散されて反対側の円周上に焦点を結ぶ。この焦点上に並んだ多数の検出器を配置し、複数の構成元素のそれぞれのスペクトル線を同時に測定する。最も光度の高い回折1次光のみを測定対象とするので、感度は高くなる。

<特徴>

この方式は、半導体の検出系が横一列に並んでいるので、広面積が利用できる。下記に述べるエシェル分光器のような回折次数分離というやっかいな概念もない。

目的元素数の検出器を備え、一度に多数の元素が測定できるので迅速である。また、稼働部分が少ないので安定しており、分析対象が一定しているルーチン分析に適している。

しかし、分析対象元素が変わる場合には、検出器の位置を再設定しなければならないので、融通性に変ける。真空紫外領域の分光測定では、分光系へのガスパージ(下記参照)が必要となる。

この方式は、半導体の検出系が横一列に並んでいるので、広面積が利用できる。下記に述べるエシェル分光器のような回折次数分離というやっかいな概念もない。

目的元素数の検出器を備え、一度に多数の元素が測定できるので迅速である。また、稼働部分が少ないので安定しており、分析対象が一定しているルーチン分析に適している。

しかし、分析対象元素が変わる場合には、検出器の位置を再設定しなければならないので、融通性に変ける。真空紫外領域の分光測定では、分光系へのガスパージ(下記参照)が必要となる。

図Ⅲ-2 多元素同時分析型光度計(Pachen-Runge型)

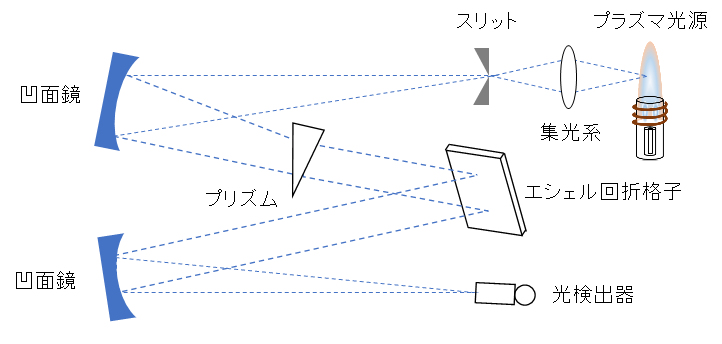

2)エシェル型

図Ⅲ-3に示すように、分光系にはエシェル型を使用し、検出部にはCCDなどの半導体検出器を使用するのが一般的である。この分光光度計には、プリズムとエシェル回折格子を組み合わせることにより測定可能な波長域の光を検出器上に二次元的に分散させる分光器で、これとCCDなどの検出器と組み合わせることにより任意の波長の多元素測定を行うことができる。

図Ⅲ-3に示すように、分光系にはエシェル型を使用し、検出部にはCCDなどの半導体検出器を使用するのが一般的である。この分光光度計には、プリズムとエシェル回折格子を組み合わせることにより測定可能な波長域の光を検出器上に二次元的に分散させる分光器で、これとCCDなどの検出器と組み合わせることにより任意の波長の多元素測定を行うことができる。

<特徴>

この装置の特長は高速測定ができることにあり、通常1~2分程度の測定で測定可能な72元素全てについての知見を得ることができる。

エシェル回折格子の刻み線数がパシェン・ルンゲ型よりも極めて少なく、回折格子の機械加工技術の向上および面的光測定CCDの高性能化により、比較的安価な装置構成であるにも関わらず、が得られる。真空紫外領域への対応には、分光系へのガスパージ(下記参照)が必要である。

この装置の特長は高速測定ができることにあり、通常1~2分程度の測定で測定可能な72元素全てについての知見を得ることができる。

エシェル回折格子の刻み線数がパシェン・ルンゲ型よりも極めて少なく、回折格子の機械加工技術の向上および面的光測定CCDの高性能化により、比較的安価な装置構成であるにも関わらず、

図Ⅲ-3 二次元波長分布分光型光度計(エシェル型)

<エシェル回折格子>

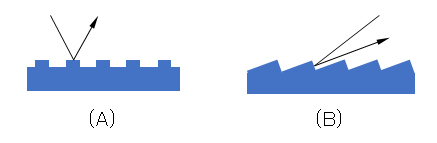

通常の回折格子では、1次または2次のような高次回折光を利用する。この種の回折分解能を向上させるには格子溝の数を増やす必要があるが、加工技術に制限される。

これに対しエシェル回折格子では数10~数100といった高次回折光を用いる。たとえば波長が約200 nmの光では90~100次、約800 nmの光では20~25次の回折光を利用する。高次光を用いるため分解能がきわめて高い。しかし、高次の回折光を用いると迷光の影響を強く受けるため、溝の形状は精密に制御しなければならない。

エシェル回折格子では、溝の数が数10~数100本/mmと非常に少ない。溝の形については、ブレーズ角(blazed angle、図Ⅲ-4(B)のノコギリ刃状3角形の短い辺と水平線との角度)が60~70度程度と極端に大きい。入射光は溝の反射面にほぼ垂直に入射し、ほとんど同じ角度で回折させる。つまり入射角と回折角は、ブレーズ角にほぼ等しく、次数の大きな回折光(次数が多きものほど光強度度が低下する)を使っているにもかかわらず充分な明るさが得られる。

高次の回折光を利用するため、異なる次数のさまざまな波長の光が、同じ測定位置に重なり合う。たとえば、200 nmの2次回折光は400 nmの位置に、3次回折光は600 nmの位置に回折光が現れる。そのためエシェル回折格子の手前に別の分散型分光器(プリズムや回折格子)を設置して、各次数の光をスペクトルに対して直角方向に分光させることで回折光の重なりを排除することができる。エシェル回折格子によって得られるスペクトルは、狭い波長帯のスペクトルが次数順に縦に積み重なった二次元的な構造をしている。このため集光部で二次元的(平面上)に分散したスペクトルを面検出できる半導体面検出器(CCDなど)を置くことで、全波長を同時検出することができる。プリズムと組み合わせて使用する場合は、プリズム材質の光学特性によって分光できる波長に制限がある。

通常の回折格子では、1次または2次のような高次回折光を利用する。この種の回折分解能を向上させるには格子溝の数を増やす必要があるが、加工技術に制限される。

これに対しエシェル回折格子では数10~数100といった高次回折光を用いる。たとえば波長が約200 nmの光では90~100次、約800 nmの光では20~25次の回折光を利用する。高次光を用いるため分解能がきわめて高い。しかし、高次の回折光を用いると迷光の影響を強く受けるため、溝の形状は精密に制御しなければならない。

エシェル回折格子では、溝の数が数10~数100本/mmと非常に少ない。溝の形については、ブレーズ角(blazed angle、図Ⅲ-4(B)のノコギリ刃状3角形の短い辺と水平線との角度)が60~70度程度と極端に大きい。入射光は溝の反射面にほぼ垂直に入射し、ほとんど同じ角度で回折させる。つまり入射角と回折角は、ブレーズ角にほぼ等しく、次数の大きな回折光(次数が多きものほど光強度度が低下する)を使っているにもかかわらず充分な明るさが得られる。

高次の回折光を利用するため、異なる次数のさまざまな波長の光が、同じ測定位置に重なり合う。たとえば、200 nmの2次回折光は400 nmの位置に、3次回折光は600 nmの位置に回折光が現れる。そのためエシェル回折格子の手前に別の分散型分光器(プリズムや回折格子)を設置して、各次数の光をスペクトルに対して直角方向に分光させることで回折光の重なりを排除することができる。エシェル回折格子によって得られるスペクトルは、狭い波長帯のスペクトルが次数順に縦に積み重なった二次元的な構造をしている。このため集光部で二次元的(平面上)に分散したスペクトルを面検出できる半導体面検出器(CCDなど)を置くことで、全波長を同時検出することができる。プリズムと組み合わせて使用する場合は、プリズム材質の光学特性によって分光できる波長に制限がある。

図Ⅲ-4 回折格子の比較

(A) 通常型、(B) エシェル型

目次へ

(3)回折格子の分解能

ICP-AES用の回折格子は、原子吸光分析などと比べてはるかに高い分解能が要求される。これには、次のような理由がある。

原子吸光分析では、光源として測定元素に応じて特定波長の光を発する中空陰極ランプを用いて、原子吸光を測定するので分光系が簡素である。加えて、光源からの光をハーフミラーなどで測定系と対照系に二分し(ダブルビーム)、これらを回転ミラーと同期して交互に同一の検出器で受光するので、光源変動や電子回路ノイズを含めた様々なバックグランドノイズに埋もれた微少な信号を計測できる。

一方、ICP発光では、マトリックスを含めてプラズマ中の各元素のそれぞれの原子が多数の波長の光を放出するので、全体的なには膨大な数の異なる波長の光が放出される。したがって、極めて複雑な光スペクトルの中から、対象元素の波長を取り出すこととなるので極めて高い分解能が要求される。

初期のICP分光では、概ね30~50pm(p = 10-12m)の分解能であったが、さらに高分解能が進み、1次回折光を測定するツェル二・ターナー型では、現在、格子間隔が5,000本/mm以上で、焦点距離が1m程度、分解能が数pmの機種も登場している。レーザー加工によるホログラフィック・グレーティング(holographic grating)の作成が可能となり、回折格子の線密度が著しく向上している。ただし、刻み幅が狭いので、長波長側の測定が困難となった。そこで、広い測定波長領域をカバーするためには、刻み幅の異なる複数の回折格子を搭載する必要がある。また、分光系の温度管理を厳密にしないと、波長のずれが深刻になる。

二次光以上の高次回折光を測定するエシェル回折格子では、感度を犠牲にして分解能を向上させることも行われる。真空紫外領域(空気中の酸素・窒素・炭酸ガス、特に酸素による紫外線の吸収領域10~200nm)の測定では、イオウ・ヒ素、アルミニウム・鉛・リンなどの共存成分のスペクトル干渉が少ないピークを測定できる。120nmまでの測定が可能で、塩素や臭素などハロゲンの定量が可能な機種も登場している。これらの機種では、真空分光器やイナートガス・パージ・分光器が必要で高価となる。過去には非干渉ガス(窒素、アルゴンなど)を流す分光系には大量のガスが必要であったが、分光系の気密性を上げて、少量の不活性ガスを定常的に流すことで安定した測定が可能となっている。

また、外部に脱酸素装置を取り付けて分光系室へ導入・循環させる方式も採用されている(別ページに示す空気の酸素富化と逆の原理)。

<分解能>

2つの近接した波長λとλ+Δλの2本のスペクトル線があるとき、どのくらい小さいΔλまでを2本のスペクトルとして区別できるか、という能力を表わすのが分解能である。一般に、回折格子の回折光は回折限界で定義される有限の幅をもっている。レーリーの基準(Rayleigh criterion)によれば、次式のように波長λのスペクトルの第1極小値の位置に波長λ+Δλのスペクトルの最大値がくるときを分解できる限界と定義している。このときの分解能λ/Δλは、次式で示される。

R = λ/Δλ= mNW

m:回折光の次数、N:1mmあたりの溝本数、回折格子の全長

実際に回折格子を他の光学素子(レンズやミラー等)と併用する場合、たとえば分光器に組み込んで使用する場合などは、他の光学素子の収差や不完全さ、あるいは光源やスリットの大きさのため、スペクトル線はさらに広がる。このため、分解できるスペクトルの波長差Δλは大きくなるので、一般に光学系の分解能は上式で表わされる回折格子単体の分解能より悪くなる。

原子吸光分析では、光源として測定元素に応じて特定波長の光を発する中空陰極ランプを用いて、原子吸光を測定するので分光系が簡素である。加えて、光源からの光をハーフミラーなどで測定系と対照系に二分し(ダブルビーム)、これらを回転ミラーと同期して交互に同一の検出器で受光するので、光源変動や電子回路ノイズを含めた様々なバックグランドノイズに埋もれた微少な信号を計測できる。

一方、ICP発光では、マトリックスを含めてプラズマ中の各元素のそれぞれの原子が多数の波長の光を放出するので、全体的なには膨大な数の異なる波長の光が放出される。したがって、極めて複雑な光スペクトルの中から、対象元素の波長を取り出すこととなるので極めて高い分解能が要求される。

初期のICP分光では、概ね30~50pm(p = 10-12m)の分解能であったが、さらに高分解能が進み、1次回折光を測定するツェル二・ターナー型では、現在、格子間隔が5,000本/mm以上で、焦点距離が1m程度、分解能が数pmの機種も登場している。レーザー加工によるホログラフィック・グレーティング(holographic grating)の作成が可能となり、回折格子の線密度が著しく向上している。ただし、刻み幅が狭いので、長波長側の測定が困難となった。そこで、広い測定波長領域をカバーするためには、刻み幅の異なる複数の回折格子を搭載する必要がある。また、分光系の温度管理を厳密にしないと、波長のずれが深刻になる。

二次光以上の高次回折光を測定するエシェル回折格子では、感度を犠牲にして分解能を向上させることも行われる。真空紫外領域(空気中の酸素・窒素・炭酸ガス、特に酸素による紫外線の吸収領域10~200nm)の測定では、イオウ・ヒ素、アルミニウム・鉛・リンなどの共存成分のスペクトル干渉が少ないピークを測定できる。120nmまでの測定が可能で、塩素や臭素などハロゲンの定量が可能な機種も登場している。これらの機種では、真空分光器やイナートガス・パージ・分光器が必要で高価となる。過去には非干渉ガス(窒素、アルゴンなど)を流す分光系には大量のガスが必要であったが、分光系の気密性を上げて、少量の不活性ガスを定常的に流すことで安定した測定が可能となっている。

また、外部に脱酸素装置を取り付けて分光系室へ導入・循環させる方式も採用されている(別ページに示す空気の酸素富化と逆の原理)。

<分解能>

2つの近接した波長λとλ+Δλの2本のスペクトル線があるとき、どのくらい小さいΔλまでを2本のスペクトルとして区別できるか、という能力を表わすのが分解能である。一般に、回折格子の回折光は回折限界で定義される有限の幅をもっている。レーリーの基準(Rayleigh criterion)によれば、次式のように波長λのスペクトルの第1極小値の位置に波長λ+Δλのスペクトルの最大値がくるときを分解できる限界と定義している。このときの分解能λ/Δλは、次式で示される。

m:回折光の次数、N:1mmあたりの溝本数、回折格子の全長

実際に回折格子を他の光学素子(レンズやミラー等)と併用する場合、たとえば分光器に組み込んで使用する場合などは、他の光学素子の収差や不完全さ、あるいは光源やスリットの大きさのため、スペクトル線はさらに広がる。このため、分解できるスペクトルの波長差Δλは大きくなるので、一般に光学系の分解能は上式で表わされる回折格子単体の分解能より悪くなる。

(4)光検出器

分光器内で回折格子により分光されたスペクトル線は、検出器へと導かれる。検出器には、光電子増倍管あるいは半導体検出器が利用される。一般的にシーケンシャルタイプには光電子増倍管が、マルチタイプには半導体検出器が使用される。

光電子増倍管は、光電子効果により増幅して光を電気信号に変換することで高感度に検出できる。そのため過去においては半導体検出器よりも感度は良いとされていたが、光半導体技術の向上により光電子増倍管に替わって使われることが多くなっている。分光された光束パターンを2次元像としてリアルタイムに検出することができ、多波長のスペクトルを同時に読み取ることができるCCDやCMOSなどもある。半導体光検出器には様々な方式と種類があり、最適な波長と感度が異なるので、分析装置の種類(扱う波長領域)と要求される性能によって選択される。詳しくは光半導体の文献を参照されたい。

光電子増倍管は、光電子効果により増幅して光を電気信号に変換することで高感度に検出できる。そのため過去においては半導体検出器よりも感度は良いとされていたが、光半導体技術の向上により光電子増倍管に替わって使われることが多くなっている。分光された光束パターンを2次元像としてリアルタイムに検出することができ、多波長のスペクトルを同時に読み取ることができるCCDやCMOSなどもある。半導体光検出器には様々な方式と種類があり、最適な波長と感度が異なるので、分析装置の種類(扱う波長領域)と要求される性能によって選択される。詳しくは光半導体の文献を参照されたい。

3.ICP発光分析法の活用

ICP発光分析法の活用において、天然安定同位体元素の中で測定できないものは、希ガス類とH、N、O、F、くらいで、感度を度外視すればC、Cl、なども測定可能である。測定濃度範囲も1ng/L~1mg/Lにわたり、溶液中の無機元素分析に関してはあらゆる産業分野で用いられている。

溶液試料を直接分析する代表例が水道水である。昭和33年に制定された水道水質基準は逐次改定され、平成15年の大改定を経て現在に至っている。有機物質のみならず、微量金属の基準値は改定のたびに低減され、より高い感度を求める声がICP分析装置の開発の原動力であったといってよい。工場排水や海水の直接分析も可能である。

固体試料であっても、試料の溶液化は硝酸を主体とする無機酸によって比較的容易になされる。そのため食品や血液、尿などの生体試料中の必須微量金属、有機金属の分析、土壌抽出試料からのアセスメントなどにも必要とされている。純度管理のための金属材料分析では、溶液化のための前処理にいささか手間がかかるが、セラミックスなどの不純物元素管理にも用いられている。こうした水溶液試料のみならず、オイルなどの非水有機溶媒なども直接導入できるため、ブルドーザーのエンジンオイル中の摩耗金属管理などにも使われている。

特に溶液化しにくい耐熱、耐酸性の試料の場合には、レーザーで気化/微細粉化して導入する手法も開発されている。溶液化するには少なすぎる試料の場合、たとえば臨床試料や警察の鑑識試料などは黒鉛炉による電熱気化法と組み合わせることもある。

気体試料を直接導入するのは簡単ではなく、酸性溶媒にバブリングして捕集することが多いが、ガス交換器を用いてアルゴンガスと置換する手法なども開発されている。

応用範囲が重なることから近年ではICP質量分析法法との競争が激しくなり、感度の面で劣勢に立ってはいるが、とくに共存成分の影響をうけにくいという利点が買われて、材料分析などではいまだに主流にあるといってよい。

溶液試料を直接分析する代表例が水道水である。昭和33年に制定された水道水質基準は逐次改定され、平成15年の大改定を経て現在に至っている。有機物質のみならず、微量金属の基準値は改定のたびに低減され、より高い感度を求める声がICP分析装置の開発の原動力であったといってよい。工場排水や海水の直接分析も可能である。

固体試料であっても、試料の溶液化は硝酸を主体とする無機酸によって比較的容易になされる。そのため食品や血液、尿などの生体試料中の必須微量金属、有機金属の分析、土壌抽出試料からのアセスメントなどにも必要とされている。純度管理のための金属材料分析では、溶液化のための前処理にいささか手間がかかるが、セラミックスなどの不純物元素管理にも用いられている。こうした水溶液試料のみならず、オイルなどの非水有機溶媒なども直接導入できるため、ブルドーザーのエンジンオイル中の摩耗金属管理などにも使われている。

特に溶液化しにくい耐熱、耐酸性の試料の場合には、レーザーで気化/微細粉化して導入する手法も開発されている。溶液化するには少なすぎる試料の場合、たとえば臨床試料や警察の鑑識試料などは黒鉛炉による電熱気化法と組み合わせることもある。

気体試料を直接導入するのは簡単ではなく、酸性溶媒にバブリングして捕集することが多いが、ガス交換器を用いてアルゴンガスと置換する手法なども開発されている。

応用範囲が重なることから近年ではICP質量分析法法との競争が激しくなり、感度の面で劣勢に立ってはいるが、とくに共存成分の影響をうけにくいという利点が買われて、材料分析などではいまだに主流にあるといってよい。

Ⅳ.ICP質量分析(ICP-MS)

ICP質量分析装置(高周波誘導結合質量分析装置、以下ICP-MS)は1980年はじめにHouk、Grayらによって発表されその数年後の1983年に製品化されて以来、約十年が経過しており、現在様々な業界で幅広く普及されている。特に半導体業界での利用は多く、時代とともに要求が厳しくなる高純度物質の品質管理のための分析法として活用されている。また、環境試料中の微量の有害金属分析等への応用が期待され、特に最近は、環境分野における各種法律・法令の改正に伴い、環境基準値、排水基準値が厳しくなり、それに対応するためICP-MSが採用されている。

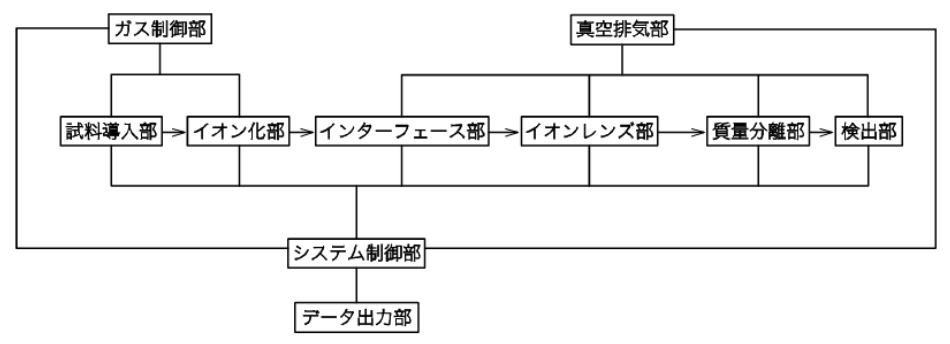

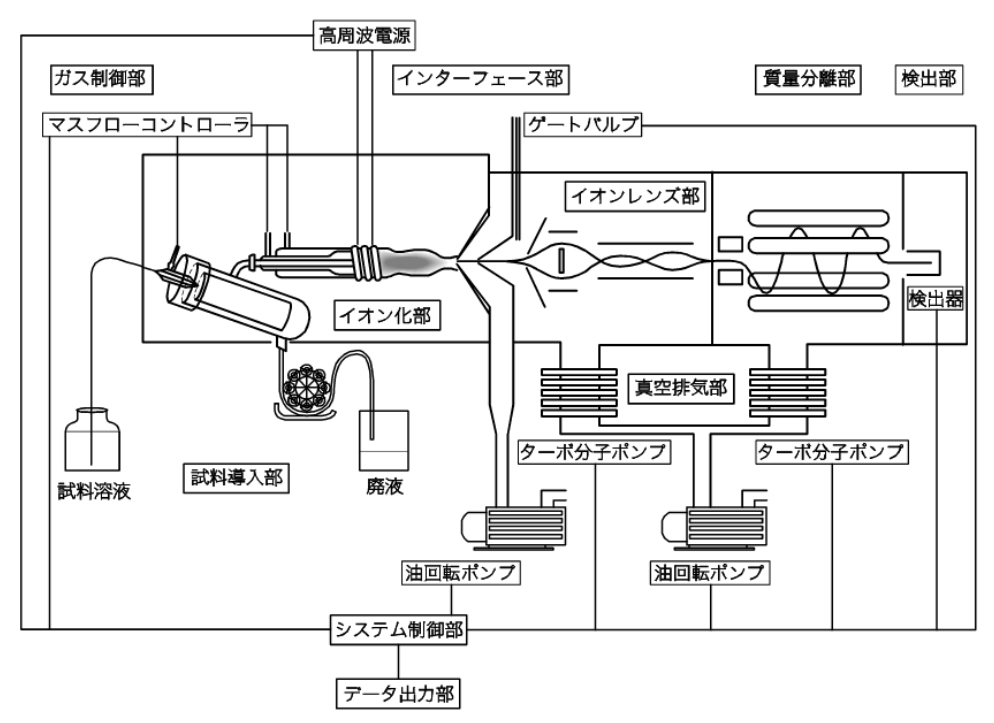

1.装置の構成

ICP-MSの主な構成は、イオン源(ICP)、インターフェイス(接続部)、イオンレンズ、質量分離装置(真空装置を含む)、検出器から構成される。質量分析装置により質量選別されたイオンはイオン検出器により同定・定量される。

図Ⅳ-0 ICP-MSの基本構成(上)とICP-四重極型MSの概略図(下)

出典:JIS K 0133 2007(高周波プラズマ質量分析通則)

2.ICP-MSの構成要素

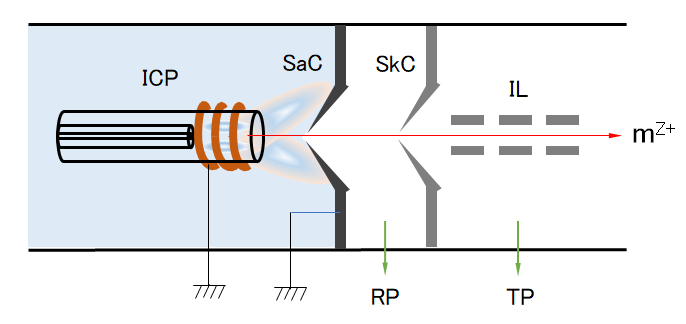

(1)ICPとMSの接続

大気圧下のプラズマ中で生成したイオンを高真空の質量分析に効率よく導入する装置がインターフェイスといわれるものである。パラズマ室と質量分析室の間に設置され、2つの円錐状の隔壁(コーン)の中心部の小さな孔(オリフィス)によって、段階的に真空度を増していく。プラズマと接している部分をサンプリングコーン(SaC)、MS側をスキマーコーン(SkC)という。SaCのオリフィス径は1mm程度で、SkCの径は0.3~1mm程度である。コーンの材質は、ニッケル、銅、白金などが用いられている。一般的に、SaCとSkCの間の室は、ロータリーポンプにより約数百Paに排気され、イオンレンズ室とMASS室はタ-ボポンプによりそれぞれ10-3Pa、10-4Paに排気される。

コーンのオリフィス径は、分析感度に大きな影響を与え、大きいほどイオン(マトリックスを含む)の取込量が増加して感度が向上する。しかし、MS室へ取り込まれた各種の物質は、その内部各装置に付着・固化して蓄積・汚染物質となるので、孔径が大きければよいというものではない。

誘導コイルとサンプリングコイルが接近しているため、過去においては、この両者間でアーク放電が起こり、バックグランド増加やコーン短寿命、コーン元素由来のピーク、2価イオンの増加など、質量分析に障害が生じていた。この課題を克服するため、誘導コイルとコーンの接地による電位差の除去、接地した金属シールド板をトーチとコーンの間に設置するなどの放電対策が取られている。

また、アーク放電を防ぐ目的で、高周波出力を下げキャリヤー流速を上げることでプラズマ温度を低下すると、イオン化エネルギーの大きい分子イオン生成が抑制され、加えてイオン化エネルギーの小さいアルカリ金属元素が高感度で測定できることも分かってきた(クールプラズマ)。新しい機種では、クールプラズマ機能も付与されるようになった。

コーンのオリフィス径は、分析感度に大きな影響を与え、大きいほどイオン(マトリックスを含む)の取込量が増加して感度が向上する。しかし、MS室へ取り込まれた各種の物質は、その内部各装置に付着・固化して蓄積・汚染物質となるので、孔径が大きければよいというものではない。

誘導コイルとサンプリングコイルが接近しているため、過去においては、この両者間でアーク放電が起こり、バックグランド増加やコーン短寿命、コーン元素由来のピーク、2価イオンの増加など、質量分析に障害が生じていた。この課題を克服するため、誘導コイルとコーンの接地による電位差の除去、接地した金属シールド板をトーチとコーンの間に設置するなどの放電対策が取られている。

また、アーク放電を防ぐ目的で、高周波出力を下げキャリヤー流速を上げることでプラズマ温度を低下すると、イオン化エネルギーの大きい分子イオン生成が抑制され、加えてイオン化エネルギーの小さいアルカリ金属元素が高感度で測定できることも分かってきた(クールプラズマ)。新しい機種では、クールプラズマ機能も付与されるようになった。

図Ⅳ-1 プラズマトーチと質量分離装置とのインターフェイスの事例

ICP-ICPトーチ、SaC-サンプリングコーン、SkC-スキマーコーン、IL-イオンレンズ、RP-ロータリー真空ポンプ、TP-ターボ真空ポンプ

目次へ

(2)イオンレンズ

プラズマ炎から測定対象イオンを効率よく引き出し、質量分離部へ導くためのユニットである。電界を利用して荷電粒子の軌道を変える電界レンズ群に対して、様々な電圧設定を行って、スキマーコーンを通過したイオン(荷電粒子)ビームを収束させる。

下述する四重極質量分離型においてプラズマ軸、コーンオリフィス、質量分離部、検出部を同一軸上に設置する機種では、プラズマ光や中性粒子を遮断する対策が必要となる。イオンレンズとスキマコーンの間に遮蔽板を設置する方式や電界レンズで荷電粒子の進路軸をずらす方式などがある。特に、紫外線に対してイオン検出器は敏感に反応するので、重要な機能である。下述する二重収束質量分離型では、荷電粒子の進路は直線ではないので遮断の必要はない。

下述する四重極質量分離型においてプラズマ軸、コーンオリフィス、質量分離部、検出部を同一軸上に設置する機種では、プラズマ光や中性粒子を遮断する対策が必要となる。イオンレンズとスキマコーンの間に遮蔽板を設置する方式や電界レンズで荷電粒子の進路軸をずらす方式などがある。特に、紫外線に対してイオン検出器は敏感に反応するので、重要な機能である。下述する二重収束質量分離型では、荷電粒子の進路は直線ではないので遮断の必要はない。

(3)質量分離装置

ICP―MASS計では、一般的に、4重極質量分離装置(Quadrupole Mass Spectrometer:QMS)と二重収束分離型(Double Focus Mass Spectrometer:DMS)が多用されている。最近では、飛行時間型やイオントラップ型をICPと組み合わせた分析計も開発・普及しつつある。

QMSの装置は、コンパクト・安価であるとともに操作性がよく、広く普及している。

DMSは、質量分解能 R*が数103~104程度という極めて高いもので、高感度測定や高精度同位体比など、多目的に利用されている。DMSは、以前には、複雑な調整が必要で操作には熟練を要したが、現在では、操作性も著しく改善されている。QMSに比べて、装置が大きく高価であるとともに、厳しい設置環境が求められる。

*質量分解能 R

質量がmとm+Δmで、高さhの2つピークが重なっているとすると、その谷の高さがh/10(10%)になるときのR = m/Δmで示す。また、h/2≒Δmであるので、ピーク高の50%で分離する能力をFWHM(Full width at half maximum)と呼び、Rと区別している。また、ピーク高の5%でのスペクトル幅Δmで分解能を表す方法もあり、実用的に便利である。したがって、機種の分解能を比較するときには、その定義を確認する必要がある。さらに、計測器の性能を感度と分解能などで比較しているが、計測分野によって分解能の定義も様々であるので留意して欲しい。

QMSの装置は、コンパクト・安価であるとともに操作性がよく、広く普及している。

DMSは、質量分解能 R*が数103~104程度という極めて高いもので、高感度測定や高精度同位体比など、多目的に利用されている。DMSは、以前には、複雑な調整が必要で操作には熟練を要したが、現在では、操作性も著しく改善されている。QMSに比べて、装置が大きく高価であるとともに、厳しい設置環境が求められる。

*質量分解能 R

質量がmとm+Δmで、高さhの2つピークが重なっているとすると、その谷の高さがh/10(10%)になるときのR = m/Δmで示す。また、h/2≒Δmであるので、ピーク高の50%で分離する能力をFWHM(Full width at half maximum)と呼び、Rと区別している。また、ピーク高の5%でのスペクトル幅Δmで分解能を表す方法もあり、実用的に便利である。したがって、機種の分解能を比較するときには、その定義を確認する必要がある。さらに、計測器の性能を感度と分解能などで比較しているが、計測分野によって分解能の定義も様々であるので留意して欲しい。

目次へ

1)四重極質量分離装置

QMS は図Ⅳ-2に示すように、4本の平行なロッド状電極から成り(最近は一体成型した石英に金メッキを施し、電極間を絶縁したものもある)、相対する電極の極性を同じにして直流電圧と高周波交流電圧を重ね合わせた電圧、±(U + Vcos ω t)を印加し(U は直流電圧、Vは交流電圧の最大値、ω = 2πf、f は高周波の周波数)四重極電場を形成している。基本的な配置は、同図に示すように四重極の一端にはイオン源(上記図Ⅳ-1に置き換える)があり、もう一端には検出器がある。

低い加速電圧で四重極ロッドに沿ってイオンを四重極電場に入射すると、イオンは上下、右方向に振動しながら進むが、2U/Vを一定に保ちつつ、電圧を変化させるとある瞬間には特定のm/z値のイオンのみが安定な振動運動をして四重極を通り抜け検出器に到達する。一方、その他のm/z値を持つイオンは振幅が大きくなり発散して電極に衝突してしまう。特定のm/z値のイオンのみを通すことから、QMSはマスフィルターとも呼ばれている。

低い加速電圧で四重極ロッドに沿ってイオンを四重極電場に入射すると、イオンは上下、右方向に振動しながら進むが、2U/Vを一定に保ちつつ、電圧を変化させるとある瞬間には特定のm/z値のイオンのみが安定な振動運動をして四重極を通り抜け検出器に到達する。一方、その他のm/z値を持つイオンは振幅が大きくなり発散して電極に衝突してしまう。特定のm/z値のイオンのみを通すことから、QMSはマスフィルターとも呼ばれている。

(別ページに掲載しているので、クリックして参照されたい。以下、同様)

<QMSの特徴>

QMSでは次のような利点がある。

① 高価な分光計が不可欠なICP-AESに比べて、より安価な装置構成で操作性が簡単である。

② QMSは取り外しが簡便で、分離除去されて付着・固化した物質を洗浄できる。侵入してきた物質は、質量分離装置および検出器に蓄積・汚染の原因となるので、洗浄が可能なことは大きな利点である。

③ 通常の測定質量範囲(4~256程度)を高速(数ms)で走査できる。

一方、つぎのような欠点がある。

① 現状での四重極 MSの分解能 Rは3,000程度が限界といわれる。元素の質量は最大300程度であるので、原理的には、上限に近い分解能を有する装置では全元素を完全にカバーできることとなる。

しかし、目的元素のピーク hに対して他のピーク hoが隣接しh>hoであれば、問題はないが、h<hoであれば重なりの占める割合が大きくなり測定誤差が大きくなる。さらに、ピーク先端が二重収束に比べると丸くなりシャープなピークではない。

② m/z値のみによる分離であるために、多原子イオンと重なるピークに対する抜本的対策はない。特に、下述するようにICPで生じるイオンのエネルギー分布は広く、質量電荷比とエネルギーの2段階で分離する二重収束と原理的に異なる点である。

③ プラズマトーチ軸、インターフェイスのコーン・オリフィス、四電極ロッド中心軸、検出器が同一直線上にある機種では、光などのバックグランドが完全には無視できない。

① 高価な分光計が不可欠なICP-AESに比べて、より安価な装置構成で操作性が簡単である。

② QMSは取り外しが簡便で、分離除去されて付着・固化した物質を洗浄できる。侵入してきた物質は、質量分離装置および検出器に蓄積・汚染の原因となるので、洗浄が可能なことは大きな利点である。

③ 通常の測定質量範囲(4~256程度)を高速(数ms)で走査できる。

一方、つぎのような欠点がある。

① 現状での四重極 MSの分解能 Rは3,000程度が限界といわれる。元素の質量は最大300程度であるので、原理的には、上限に近い分解能を有する装置では全元素を完全にカバーできることとなる。

しかし、目的元素のピーク hに対して他のピーク hoが隣接しh>hoであれば、問題はないが、h<hoであれば重なりの占める割合が大きくなり測定誤差が大きくなる。さらに、ピーク先端が二重収束に比べると丸くなりシャープなピークではない。

② m/z値のみによる分離であるために、多原子イオンと重なるピークに対する抜本的対策はない。特に、下述するようにICPで生じるイオンのエネルギー分布は広く、質量電荷比とエネルギーの2段階で分離する二重収束と原理的に異なる点である。

③ プラズマトーチ軸、インターフェイスのコーン・オリフィス、四電極ロッド中心軸、検出器が同一直線上にある機種では、光などのバックグランドが完全には無視できない。

目次へ

2)二重収束質量分離装置

磁場によるm/Zの軌道(方向)分離の原理について、図Ⅳ-3および図Ⅳ-4に示す。荷電粒子(イオン)mz+は、イオンレンズで収束されて入口スリットから、磁場セクター(図Ⅳ-3)に入射される。磁場セクターは垂直方向に一様な磁場(磁場強度B)を持っているため、その磁場に垂直方向、すなわち水平方向に入射したイオンは向心力(ローレンツ力)と遠心力が釣り合うように、半径rの円軌道上を等速運動する(図Ⅳ-4)。この時、m/z = r2B2/2Vが成り立つので、磁場強度を変化することで異なるm/z値のイオンをその軌道半径 rに一致する出口スリットを通して取り出すことができる(図Ⅳ-3)。同様に、電場強度を変化することで、それぞれのエネルギー(速度)mv2/2値に対応するイオンの軌道半径 rに収束させて出口スリットを通過させ、エネルギーの異なるm/zを分離する(図4-5)。

ICPイオン源では、広いエネルギー(速度)分布を持ち、平均エネルギーは10~20±5~10eVといわれる。プラズマから取り出された荷電粒子(イオン)は様々な質量電荷比(m/z)と運動エネルギー値(mv2/2)が混在し、複雑な状況のイオン構成となっている。

二重収束質量分析計は、図Ⅳ-5に示すように電場セクターと磁場セクターを組み合わせた構造となっている。磁場セクターではm/z値に応じて荷電粒子の飛行する軌道半径が、電場セクターではエネルギー(速度)値に応じて軌道半径が決まる。このように、m/zとmv2/2の異なる2つの値によって荷電粒子を精密に分離して取り出すことができる。これが、m/z値のみで分離する四重極質量分離と異なる点である。

二重収束質量分析計では、電場・磁場の順に配置した正配置と磁場・電場の順に配した逆配置がある。現在では、逆配置が主流となっている。

ICPイオン源では、広いエネルギー(速度)分布を持ち、平均エネルギーは10~20±5~10eVといわれる。プラズマから取り出された荷電粒子(イオン)は様々な質量電荷比(m/z)と運動エネルギー値(mv2/2)が混在し、複雑な状況のイオン構成となっている。

二重収束質量分析計は、図Ⅳ-5に示すように電場セクターと磁場セクターを組み合わせた構造となっている。磁場セクターではm/z値に応じて荷電粒子の飛行する軌道半径が、電場セクターではエネルギー(速度)値に応じて軌道半径が決まる。このように、m/zとmv2/2の異なる2つの値によって荷電粒子を精密に分離して取り出すことができる。これが、m/z値のみで分離する四重極質量分離と異なる点である。

二重収束質量分析計では、電場・磁場の順に配置した正配置と磁場・電場の順に配した逆配置がある。現在では、逆配置が主流となっている。

図Ⅳ-4 磁場によるイオンの分離 (2)

図Ⅳ-5 二重収束質量分析計の概略

図Ⅳ-6 磁場・電場による質量分離

<DMSの特徴>

DMSの利点は、高分解能による多原子イオンによる質量スペクトル干渉の回避である。また、ICPと検出器が同軸上にないので、プラズマ光子が届かず、バックグランドが低く、10-5g/cm3レベルの超極微量の測定が可能となること、高分解能(M/ΔM)による明快に分離されたピーク同定、高精度同位体比測定などが可能となり、QMSでは不可能な測定分析ができる。近年、小型化が進んでいるが、それでも大型で設置環境(恒温、低湿度、除塵など)の制約がある。また、装置導入と維持管理には、質量分析の基礎知識、測定時間、高価格などの課題がある。

(4)イオンの検出

1)イオン検出器

イオンが質量分離部で分離され、そのイオン量(数)を検出して電気信号に変換する。ICP-MSはダイナミックレンジがの大きな装置であり、検出される信号はごく微量(10-1cps)から主成分(1010cps)にまで及ぶ。一般に、弱い信号にはイオンカウント計測が、強い信号にはアナログ計測が行われる。

イオンが質量分離部で分離され、そのイオン量(数)を検出して電気信号に変換する。ICP-MSはダイナミックレンジがの大きな装置であり、検出される信号はごく微量(10-1cps)から主成分(1010cps)にまで及ぶ。一般に、弱い信号にはイオンカウント計測が、強い信号にはアナログ計測が行われる。

<イオンカウント計測>

二次電子増倍管(Secondary Elecltron Multtiplier:SEM)に入射されたイオン1個を106~108個の電子数に増倍して電圧パルスに変換し、一定時間計数してイオンカウントとする。SEMには、不連続ダイノード型と連続ダイノード型がある。不連続ダイノードの概要を図Ⅳ-7に示す。近年、SEMの小型化が進み、さらに半導体を用いたSEMも開発されている。連続ダイノード型(動画参照:SHIMZU)は、管が曲がったラッパ状の鉛ガラスなどのチューブの両端に高圧直流電圧を印加して、入射したイオンにより放出された電子を加速・内壁に衝突させ、放出される電子数が次々と増倍する仕組みとなっている。

イオンを第一ダイノードに衝突させると、計測にひずみを生じたりその寿命を短くする原因となるので、コンバージョンダイノード(動画参照:SHIMAZU)という別のダイノードをSEMの前段に用いることもある。

二次電子増倍管(Secondary Elecltron Multtiplier:SEM)に入射されたイオン1個を106~108個の電子数に増倍して電圧パルスに変換し、一定時間計数してイオンカウントとする。SEMには、不連続ダイノード型と連続ダイノード型がある。不連続ダイノードの概要を図Ⅳ-7に示す。近年、SEMの小型化が進み、さらに半導体を用いたSEMも開発されている。連続ダイノード型(動画参照:SHIMZU)は、管が曲がったラッパ状の鉛ガラスなどのチューブの両端に高圧直流電圧を印加して、入射したイオンにより放出された電子を加速・内壁に衝突させ、放出される電子数が次々と増倍する仕組みとなっている。

イオンを第一ダイノードに衝突させると、計測にひずみを生じたりその寿命を短くする原因となるので、コンバージョンダイノード(動画参照:SHIMAZU)という別のダイノードをSEMの前段に用いることもある。

ただし、図中にある光電面はなく、イオンが、直接、第一ダイノードに入射されて電子数が増倍していく。

<アナログ検出>

最大計数率として数106cpである。上記のイオンカウント計が使えない強いイオン信号に対しては、2つの方式がある。上記のSEMの直流電圧を低電圧に設定して増倍率を103程度にして、その出力を直流電流で計測する(アナログモード)。もう一つは、精密な直流増幅回路を有するファラディー・コレクター(Faraday collector、カップとも呼ばれる:FC)にイオンを導く方式である。イオンや電子などの電荷を持った荷電粒子が金属に当たると、金属には電荷がたまる。この時、金属に電流計をつないでおくと、電流計には入射した荷電粒子の数に応じた電流が流れる。丈夫で高濃度試料に対応できるとともに入射イオン数と電流値の直線性はよいが、時定数が長く感度が低いという欠点も有する。

最大計数率として数106cpである。上記のイオンカウント計が使えない強いイオン信号に対しては、2つの方式がある。上記のSEMの直流電圧を低電圧に設定して増倍率を103程度にして、その出力を直流電流で計測する(アナログモード)。もう一つは、精密な直流増幅回路を有するファラディー・コレクター(Faraday collector、カップとも呼ばれる:FC)にイオンを導く方式である。イオンや電子などの電荷を持った荷電粒子が金属に当たると、金属には電荷がたまる。この時、金属に電流計をつないでおくと、電流計には入射した荷電粒子の数に応じた電流が流れる。丈夫で高濃度試料に対応できるとともに入射イオン数と電流値の直線性はよいが、時定数が長く感度が低いという欠点も有する。

<デュアル検出>

MSは、ダイナミックレンジが広いことから、SEMの計測モードをイオンカウント⇔アナログで切り換える方式やSEM-FCを併用する方式がある。SEMのアナログモードは安定性に欠けるので、SEM-FC併用方式が採用されることが多い。ただし、SEM-FC方式は、質量走査途中での切り換えはできない。

MSは、ダイナミックレンジが広いことから、SEMの計測モードをイオンカウント⇔アナログで切り換える方式やSEM-FCを併用する方式がある。SEMのアナログモードは安定性に欠けるので、SEM-FC併用方式が採用されることが多い。ただし、SEM-FC方式は、質量走査途中での切り換えはできない。

2)多重検出器型

質量走査を行って分離されたイオンを単一の検出器で測定する方式に対して、ある質量範囲の複数イオンを多数の検出器で同時測定する方式がある。この方式は、試料導入部やプラズマの揺らぎによる質量走査における時間的変動を避けるために、同時に質量の異なるイオンの検出に用いられる。主な用途として、精密な同位体比の検出がある。装置によって異なるが、一度に5~16個程度の同位体比を測定できる。また、最新の分析計では、質量分離能とイオン検出能の技術向上により、全ての元素を同時に分離して、全ての元素を同時に検出する機種も開発・販売されている。

図Ⅳ-8にその装置の概要を示す。正配置型二重収束質量分析計で、磁場で分離された収束半径を選別するスリットがなく、それぞれのイオン線の軌道上に検知器を配置して、異なる軌道上のイオン量を同時測定する。しかし、各検知器の配置位置や感度の補正など高度な操作が要求される。

質量走査を行って分離されたイオンを単一の検出器で測定する方式に対して、ある質量範囲の複数イオンを多数の検出器で同時測定する方式がある。この方式は、試料導入部やプラズマの揺らぎによる質量走査における時間的変動を避けるために、同時に質量の異なるイオンの検出に用いられる。主な用途として、精密な同位体比の検出がある。装置によって異なるが、一度に5~16個程度の同位体比を測定できる。また、最新の分析計では、質量分離能とイオン検出能の技術向上により、全ての元素を同時に分離して、全ての元素を同時に検出する機種も開発・販売されている。

図Ⅳ-8にその装置の概要を示す。正配置型二重収束質量分析計で、磁場で分離された収束半径を選別するスリットがなく、それぞれのイオン線の軌道上に検知器を配置して、異なる軌道上のイオン量を同時測定する。しかし、各検知器の配置位置や感度の補正など高度な操作が要求される。

目次へ

(5)コリジョン/リアクション・セル

ICP-MSは、1980年に開発されて以来、金属元を高速かつ高感度に測定できる元素分析法の一つとして、幅広い分野で用いられるようになった。この背景には、感度の向上、ペクトル干渉の低減、アバンダンス感度*の向上など、ICP-MS法の課題に対する改良・対策技術の貢献も大きい。

*目的元素のスペクトルと他元素のスペクトルが重なったとき、重複スペクトルの高さに対する目的元素の占める高さの割合

*目的元素のスペクトルと他元素のスペクトルが重なったとき、重複スペクトルの高さに対する目的元素の占める高さの割合

1)スペクトル干渉とその対策

ICP-MSにおける主なスペクトル干渉としては、①同重体、②2価イオン、③多原子イオンが上げられる。

同重体イオン干渉は、同一質量数の同位体を持つ元素同士の重なりである。天然の同位体組成より類推が容易であり、基本的には同重体が重なる質量数は測定対象から外している。特に、カドミウムは天然での同位体の数が多く、それらの存在割合が類似しており、さらに、そのすべての同位体に対して干渉イオンが存在するので、測定の難しい元素である。

ICP-MSにおいて、2価イオンの生成率は1~3%程度であるので、m/zが同じ、または0.5異なる干渉イオンの濃度が1桁高くなると、その干渉の度合いはかなり高くなる。

複雑かつ最も留意すべき干渉が多原子イオン干渉である。干渉種を大きく分けると、①ICPに用いるアルゴンおよび溶媒(酸を含む)に起因するイオン種(水素化物、酸化物、水酸化物など)である。酸起因の干渉で最も厄介なものは、過塩素酸、硫酸、リン酸に起因するものである。

以上のような干渉対策として、①測定条件の最適化、②干渉補正、③前処理による原因成分の除去、④高分解能MSによる測定、⑤コリジョン(衝突)・リアクション(反応)セルによる干渉成分の除去である。これらの詳しい干渉対策は、個々の元素の測定で解説することとして、共通的に用いられるコリジョン・リアクション・セルについて、その原理の概要を以下に説明する。

コリジョンセルは、質量分離部の前段に設置される。外部より、水素、メタン、アンモニアなどの反応性気体、あるいは希ガスなどの不活性気体を導入したセル中を、プラズマからのイオンを通過させると導入気体(セルガス)とイオンとの相互作用が生じる。この相互作用の後で、目的イオンと干渉イオンの選別が行われ、干渉作用が大幅に低減される。

干渉イオン抑制セルには、複数の電極(本数によって、四重極、六重極、八重極などと称される)からなるイオンガイドが設けられる。ガスセルは、主として、四重極型分離型(QMS)の前段に設置される。また、QMSを2段構成とするQMS-ガスセル-QMS型(トリプル四重極型)や二重収束型では磁場セクターの前段に設置する機種もある。

コリジョンセルとリアクションセルの違いは、セルガスとして反応性ガスを用いるかどうかある。しかしながら、コリジョンセルにおいても、不活性ガスとプラズマから入ってくるガスとの化学反応が生じる。セル内で生成される副生成物の除去も重要であり、異なった方法が採用されている。以下に、セル内での干渉物質排除の作用機序を説明する。

ICP-MSにおける主なスペクトル干渉としては、①同重体、②2価イオン、③多原子イオンが上げられる。

同重体イオン干渉は、同一質量数の同位体を持つ元素同士の重なりである。天然の同位体組成より類推が容易であり、基本的には同重体が重なる質量数は測定対象から外している。特に、カドミウムは天然での同位体の数が多く、それらの存在割合が類似しており、さらに、そのすべての同位体に対して干渉イオンが存在するので、測定の難しい元素である。

ICP-MSにおいて、2価イオンの生成率は1~3%程度であるので、m/zが同じ、または0.5異なる干渉イオンの濃度が1桁高くなると、その干渉の度合いはかなり高くなる。

複雑かつ最も留意すべき干渉が多原子イオン干渉である。干渉種を大きく分けると、①ICPに用いるアルゴンおよび溶媒(酸を含む)に起因するイオン種(水素化物、酸化物、水酸化物など)である。酸起因の干渉で最も厄介なものは、過塩素酸、硫酸、リン酸に起因するものである。

以上のような干渉対策として、①測定条件の最適化、②干渉補正、③前処理による原因成分の除去、④高分解能MSによる測定、⑤コリジョン(衝突)・リアクション(反応)セルによる干渉成分の除去である。これらの詳しい干渉対策は、個々の元素の測定で解説することとして、共通的に用いられるコリジョン・リアクション・セルについて、その原理の概要を以下に説明する。

コリジョンセルは、質量分離部の前段に設置される。外部より、水素、メタン、アンモニアなどの反応性気体、あるいは希ガスなどの不活性気体を導入したセル中を、プラズマからのイオンを通過させると導入気体(セルガス)とイオンとの相互作用が生じる。この相互作用の後で、目的イオンと干渉イオンの選別が行われ、干渉作用が大幅に低減される。

干渉イオン抑制セルには、複数の電極(本数によって、四重極、六重極、八重極などと称される)からなるイオンガイドが設けられる。ガスセルは、主として、四重極型分離型(QMS)の前段に設置される。また、QMSを2段構成とするQMS-ガスセル-QMS型(トリプル四重極型)や二重収束型では磁場セクターの前段に設置する機種もある。

コリジョンセルとリアクションセルの違いは、セルガスとして反応性ガスを用いるかどうかある。しかしながら、コリジョンセルにおいても、不活性ガスとプラズマから入ってくるガスとの化学反応が生じる。セル内で生成される副生成物の除去も重要であり、異なった方法が採用されている。以下に、セル内での干渉物質排除の作用機序を説明する。

2)コリジョンセル

基本的にはHeなどの不活性ガスをセル内に導入する方法で、以下の二種類がある。

① 干渉を及ぼす分子イオンの衝突断面積(粒子サイズが大きい)が目的イオンの衝突断面積よりも大きいことを利用し、衝突により生じた干渉イオンと目的イオンとの運動エネルギー差を大きくして分別する。

② 干渉分子イオンの解離エネルギーが、セルガスとの衝突により得られる衝突エネルギーよりも低い場合には、干渉分子をそれぞれの原子に解離(衝突誘起解離)して除去する。

基本的にはHeなどの不活性ガスをセル内に導入する方法で、以下の二種類がある。

① 干渉を及ぼす分子イオンの衝突断面積(粒子サイズが大きい)が目的イオンの衝突断面積よりも大きいことを利用し、衝突により生じた干渉イオンと目的イオンとの運動エネルギー差を大きくして分別する。

② 干渉分子イオンの解離エネルギーが、セルガスとの衝突により得られる衝突エネルギーよりも低い場合には、干渉分子をそれぞれの原子に解離(衝突誘起解離)して除去する。

3)リアクションセル

反応性ガスを導入し、そのガスと干渉イオンと目的イオンとの反応性の違いを利用する。ガスとの反応性によって、以下のような種類に分けられる。

① イオン化ポテンシャルの違い(電荷移動反応)を利用する。セルガスのイオン化ポテンシャルが干渉イオンよりも低く、かつ目的イオンよりも高い場合には、衝突により干渉イオンからセルガスへ電荷の移動が生じ干渉イオンは中性原子に、セルガスはイオン化される。一方で、目的イオンはセルガスとは反応せず、そのままイオンの状態を維持する。

Ar+ + NH3 → Ar + NH3+

② 水素ガスと衝突により、水素原子が干渉イオンと結合し(水素原子移動反応)、その質量数が変化することで、干渉イオンの妨害を排除する。水素化物の生成し易さの違いを利用する。

Ar+ + H2 → ArH+ + H

③ プロトンとの親和力の違いを利用し、水素イオンの移動反応(プロトン移動反応)によって干渉イオンを中性物質へ変換する。

ArH+ + H2 → Ar + H3+

④ 酸素あるいはハロゲンとの反応性(酸化/ハロゲン化反応)を利用して、目的イオンを別の質量数に変換・分離・測定することにより、干渉イオンの妨害を排除する。

Ti+ + O2 → TiO+ + O

上記リアクションセル法①~④では、セルガスの作用によっても異なるが、一般的に干渉の除去能力はコリジョンセルよりも高い。

反応性ガスを導入し、そのガスと干渉イオンと目的イオンとの反応性の違いを利用する。ガスとの反応性によって、以下のような種類に分けられる。

① イオン化ポテンシャルの違い(電荷移動反応)を利用する。セルガスのイオン化ポテンシャルが干渉イオンよりも低く、かつ目的イオンよりも高い場合には、衝突により干渉イオンからセルガスへ電荷の移動が生じ干渉イオンは中性原子に、セルガスはイオン化される。一方で、目的イオンはセルガスとは反応せず、そのままイオンの状態を維持する。

Ar+ + NH3 → Ar + NH3+

② 水素ガスと衝突により、水素原子が干渉イオンと結合し(水素原子移動反応)、その質量数が変化することで、干渉イオンの妨害を排除する。水素化物の生成し易さの違いを利用する。

Ar+ + H2 → ArH+ + H

③ プロトンとの親和力の違いを利用し、水素イオンの移動反応(プロトン移動反応)によって干渉イオンを中性物質へ変換する。

ArH+ + H2 → Ar + H3+

④ 酸素あるいはハロゲンとの反応性(酸化/ハロゲン化反応)を利用して、目的イオンを別の質量数に変換・分離・測定することにより、干渉イオンの妨害を排除する。

Ti+ + O2 → TiO+ + O

上記リアクションセル法①~④では、セルガスの作用によっても異なるが、一般的に干渉の除去能力はコリジョンセルよりも高い。

4)副産物の除去

セル内ではセルガスの作用・反応の結果、上記にその一例を示したように様々な反応副生成物イオンが生成する。この副生成物イオンを目的イオンから分別するために、以下の二つの方法が主に用いられる。

① セルに四重極マスフィルターを用いて、セル内を通過することができる質量に選択性を持たせ、副生成物イオンセル内で除去する(Dynamic Bandpass Tuning:DBT)。

② セルに多重極マスフィルターを用いて、その電位とその後ろに配置される主四重極マスフィルターの電位差を用いて、プラズマから入ってきた目的イオンとセル内で生成された副生成物イオンの運動エネルギー差を利用して分別する(Kinetic Energy Discrimination:KED)。

KEDの場合、セル入口におけるイオンの運動エネルギーを高くすることでセル内における衝突回数を多くすることができる。ただし、衝突回数が多すぎると運動エネルギーは限りなくゼロに近づき、目的イオンと副生成物イオンの分別ができなくなる。したがって、衝突回数を多くするために、セルガスには一般的に軽いガスが用いられる。重いガスを用いると一回の衝突で失われる運動エネルギーが大きくなるからで、目的イオンが軽元素であるほどこの影響は大きくなる。

一方、DBTの場合には運動エネルギー差による分別ではないので、セルガスに重いガスを用いることができる。また、衝突回数にも基本的に制限はないので、干渉除去能力は高い。また、セル内で目的イオンの運動エネルギーが下がり過ぎるのを避けるために、進行軸の方向に直流電場を設けて加速している。但し、セル内から副生成物イオンが除去されるまでの間に、マトリックスイオンと反応して新たな副生成物イオンが生成されることもある。

コリジョンセルおよびリアクションセルは、それぞれ利点・欠点があり、分析試料マトリックスおよび被測定元素によりそれらを上手く使い分けることが必要となる。

セル内ではセルガスの作用・反応の結果、上記にその一例を示したように様々な反応副生成物イオンが生成する。この副生成物イオンを目的イオンから分別するために、以下の二つの方法が主に用いられる。

① セルに四重極マスフィルターを用いて、セル内を通過することができる質量に選択性を持たせ、副生成物イオンセル内で除去する(Dynamic Bandpass Tuning:DBT)。

② セルに多重極マスフィルターを用いて、その電位とその後ろに配置される主四重極マスフィルターの電位差を用いて、プラズマから入ってきた目的イオンとセル内で生成された副生成物イオンの運動エネルギー差を利用して分別する(Kinetic Energy Discrimination:KED)。

KEDの場合、セル入口におけるイオンの運動エネルギーを高くすることでセル内における衝突回数を多くすることができる。ただし、衝突回数が多すぎると運動エネルギーは限りなくゼロに近づき、目的イオンと副生成物イオンの分別ができなくなる。したがって、衝突回数を多くするために、セルガスには一般的に軽いガスが用いられる。重いガスを用いると一回の衝突で失われる運動エネルギーが大きくなるからで、目的イオンが軽元素であるほどこの影響は大きくなる。

一方、DBTの場合には運動エネルギー差による分別ではないので、セルガスに重いガスを用いることができる。また、衝突回数にも基本的に制限はないので、干渉除去能力は高い。また、セル内で目的イオンの運動エネルギーが下がり過ぎるのを避けるために、進行軸の方向に直流電場を設けて加速している。但し、セル内から副生成物イオンが除去されるまでの間に、マトリックスイオンと反応して新たな副生成物イオンが生成されることもある。

コリジョンセルおよびリアクションセルは、それぞれ利点・欠点があり、分析試料マトリックスおよび被測定元素によりそれらを上手く使い分けることが必要となる。

(6)分析操作支援システム

ICP-MSでは、ごく微量の目的元素を測定することとなるので、試料採取→前処理→定性分析→定量測定条件の設定と操作、検量線試料の作成→定量分析→測定結果の確認など、専門的な知識と経験が求められる。ICP-MS装置の技術開発、様々な分野における測定データの蓄積と情報公開、コンピュータ・通信技術の進展、各メーカや試験研究機関との連携などにより、複雑な前処理操作や装置条件設定などに対する支援システムが開発されている。

具体的には、測定対象と目的元素に対する一般的な分析手順の提示、実試料の定性分析結果から干渉イオンの情報とその対処策の提示などの自動診断、モニター上でのクリックによる操作条件の自動設定など、様々な支援ソフトなどである。

しかしながら、支援システムにのみに依存すると重大な測定ミスを招くととなる。測定された質量スペクトルを実際に解析し、出力された数値の妥当性を検証しなければならない。

具体的には、測定対象と目的元素に対する一般的な分析手順の提示、実試料の定性分析結果から干渉イオンの情報とその対処策の提示などの自動診断、モニター上でのクリックによる操作条件の自動設定など、様々な支援ソフトなどである。

しかしながら、支援システムにのみに依存すると重大な測定ミスを招くととなる。測定された質量スペクトルを実際に解析し、出力された数値の妥当性を検証しなければならない。

3.ICP-MSの特徴と活用

lCP質量分析法は、微量元素分析法の一つであり、①ガス成分を除く多くの金属元素をppbレベルで高感度に検出、②幅広いダイナミックレンジ(6桁以上)、③単純な質量スペクトル、④多元素逐次定量が容易、⑤同位体比測定が可能、などの特徴を有する。

このことから、本法は1990年代ころより環境・地質試料、金属・合全などの工業用材料、生体・臨床用試料など幅広い分野において急速に利用が広がっている。これに加え、さまざまな試料導入系(レーザーアプレーションやクロマトグラフなど)を結合することにより、固体や気体試料の直接分析や元素の化学形態別分析、同位体比計測による年代測定、同位体希釈質量分析による高正確分析など、応用範囲も非常に広い。

このことから、本法は1990年代ころより環境・地質試料、金属・合全などの工業用材料、生体・臨床用試料など幅広い分野において急速に利用が広がっている。これに加え、さまざまな試料導入系(レーザーアプレーションやクロマトグラフなど)を結合することにより、固体や気体試料の直接分析や元素の化学形態別分析、同位体比計測による年代測定、同位体希釈質量分析による高正確分析など、応用範囲も非常に広い。

Ⅴ.ICP-AES/MSの応用例

本サイト(水浄化フォーラム-処理技術と維持管理-)では、主として学生や初心者を対象として、水浄化に係る基礎知識や応用技術を紹介している。また、水質に係る測定法として、工場排水試験法(JIS 0102、以下、JISと略称)に規定されている項目を多数扱っている。

そこで、ICP-発光/質量分析の応用例として、本サイト内の関連ページにリンクすることとした。下記のアンダーラインが付記されている元素記号については、関連ページの当該箇所をリンクしている。

注意)現在のところ、リンクしてある元素はないが、準備が整い次第、順次、事例をリンクする予定である。

そこで、ICP-発光/質量分析の応用例として、本サイト内の関連ページにリンクすることとした。下記のアンダーラインが付記されている元素記号については、関連ページの当該箇所をリンクしている。

注意)現在のところ、リンクしてある元素はないが、準備が整い次第、順次、事例をリンクする予定である。

1.ICP発光分光分析

JISにおいては、ICP-EASによる試験方法を22元素について規定している。これらの元素を測定方法や相互干渉などから、下記の(a)~(d)に分類している。

(a)~(c)は、測定方法が同一で、同時定量ができる元素群である。(*) はそれぞれの元素群を代表する元素として、同群の試験方法を一括して記載している。(d)および(e)に属する元素については、各元素ごとに試験方法が記載されている。

(a)~(c)は、測定方法が同一で、同時定量ができる元素群である。(*) はそれぞれの元素群を代表する元素として、同群の試験方法を一括して記載している。(d)および(e)に属する元素については、各元素ごとに試験方法が記載されている。

(a) Cu(*)、Zn、Pb、Cd、Mn、Fe、Ni、Co(同時測定ができる)

(b) Ca(*)、Mg(同時測定ができる)

(c) Al(*)、Cr、Mo、V

(d) B、Sn、Bi、W、U(それぞれ単独測定)

(e) As、Sb、Se:(それぞれ単独測定 、水素化物発生ICP法)

(b) Ca(*)、Mg(同時測定ができる)

(c) Al(*)、Cr、Mo、V

(d) B、Sn、Bi、W、U(それぞれ単独測定)

(e) As、Sb、Se:(それぞれ単独測定 、水素化物発生ICP法)

2.ICP質量分析

JISにおいては、ICP-MSによる試験方法を19元素について規定している。これらの元素を測定方法や相互干渉などから、下記の(a)~(c)に分類している。

(a)および(b)は、測定方法が同一で、同時定量ができる元素群である。(*) はそれぞれの元素群を代表する元素として、同群の試験方法を一括して記載している。(c)に属する元素については、各元素ごとに試験方法が記載されている。

(a)および(b)は、測定方法が同一で、同時定量ができる元素群である。(*) はそれぞれの元素群を代表する元素として、同群の試験方法を一括して記載している。(c)に属する元素については、各元素ごとに試験方法が記載されている。

(a) Cu(*)、Zn、Pb、Cd、Mn、Al、Ni、Co、As、Bi、Cr、Se、V

(b) Sb(*)、Sn、Mo、W、U

(c) B

(b) Sb(*)、Sn、Mo、W、U

(c) B

<JIS検索>

日本産業標準調査会のデータベースから、JIS規格を検索・閲覧ができる。

目次へ

参考文献

掲載日:2018年12月19日

更新日:2019年09月25日(一部加筆、修正)